दीप भट्ट

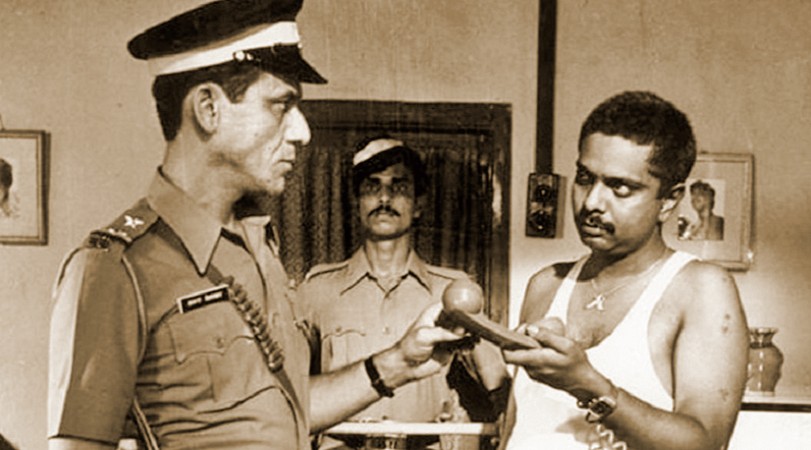

ओमपुरी की ‘आक्रोश’ जब रिलीज हुई थी तो समीक्षकों ने उनके बारे में लिखा था कि एक ऐसा अभिनेता फिल्मों में आया है जो भारतीय फिल्मों के दृश्य पटल को बदल देगा। ओमपुरी के पास हिन्दी के मुख्यधारा के सिनेमा में प्रचलित हीरो वाला चेहरा-मोहरा न होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से ‘आक्रोश‘ में अपना लोहा मनवाया, उससे उनको लेकर यह उम्मीद जगना स्वाभाविक था। बाद की फिल्मों में उन्होंने इसे सच साबित कर दिखाया। ‘अर्धसत्य’ की रिलीज के बाद तो जैसे उन्होंने मेनस्ट्रीम सिनेमा के कई पॉपुलर हीरो को भी पीछे छोड़ दिया था। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के तो तब हर जुबान पर चर्चे थे।

अभिनय के प्रति उनके समर्पण ने सत्यजीत रे जैसे महान निर्देशक को भी प्रभावित किया। ओमपुरी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, गोविन्द निहलानी की फिल्म ‘आघात’ में। फिल्म में वह ट्रेड यूनियन लीडर की भूमिका में थे जो अपने उसूलों की लड़ाई लड़ता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में लगी संस्था के बुलावे पर वह रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व आए तो लेखक उनसे मिलने वहां पहुंचा। इंटरव्यू के लिए आग्रह करने पर वे आखिरकार मान गये। ओमपुरी ने अपने किरदारों के अलावा कला फिल्मों के आंदोलन की विफलता और हिन्दी सिनेमा में आए बदलाव पर भी बातचीत की। इसके बाद उनसे दूसरी और आखिरी मुलाकात 14 सितंबर 2016 को उनके वर्सोवा, मुंबई स्थित घर पर हुई थी। दोनों मुलाकातों में उनसे बातचीत कुछ इस तरह हुई :

इस बात का अफसोस मुझे भी होता है। मैंने भी कमर्शियल फिल्में की हैं क्योंकि अगर सिर्फ आर्ट फिल्में करता तो शायद आज भूखों मर रहा होता। मेरे लिए यह आवश्यक था कि कंप्रोमाइज करूं। आजकल के निर्माता अर्धसत्य और आघात जैसी फिल्में बनाकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। शायद इसलिए अब ऐसी फिल्में नहीं बनतीं।

क्या आज फिल्मों के लिए ऐसे सशक्त विषय लिखने वाले लेखक नहीं रहे?

ऐसी बात नहीं है। अभी दो-ढाई साल पहले एक सज्जन आए-‘धूप’ नाम की फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर जिसका सब्जेक्ट कारगिल पर आधारित था। मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। उन्होंने कहा हमारे पास धन कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, धन मैं कमर्शियल सिनेमा से कमा लूंगा। आपकी फिल्म में सहयोग करूंगा, लेकिन आज ऐसे लेखकों की तादाद न के बराबर है। सिनेमा का जनजागृति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या फिल्म मेकर मेहनत करना नहीं चाहते या उन्हें कहानी की समझ ही नहीं है?

लालच बहुत बढ़ गया है। हर आदमी व्यापारी है। लेकिन मैं उस व्यापारी की कद्र करता हूं जो चीज ढंग की दे और मुनाफा कमाते हुए यह ध्यान रखे कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनकी कमाई बहुत कम है।

अपनी फिल्म का कौन सा किरदार आपकी जिन्दगी के सबसे ज्यादा करीब है?

आइ़डेंटीफाई तो बहुत सारे किरदारों से करता हूं। आघात वाले किरदार से भी करता हूं और अर्धसत्य वाले किरदार से भी। क्योंकि ये किरदार जिन्दगी की असली लड़ाई लड़ते हैं। रोज वाली लड़ाई लड़ते हैं। पर अपने फिल्मी किरदारों में ‘आरोहण’ का किरदार मेरा पसंदीदा है। लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी।

एक दौर तक सिनेमा और साहित्य का गहरा रिश्ता था। देवदास, गाइड और तीसरी कसम साहित्यिक कृतियों पर बनीं। यह बात और कि ये चली नहीं थीं, लेकिन यह रिश्ता टूट क्यों गया?

ऐसा मत कहिए कि ये फिल्में चली नहीं। मैं न्यूजपेपर का उदाहरण देता हूं। जिसमें बड़ी-बड़ी खबरें होती हैं। स्पोर्ट्स व मनोरंजन के पेज होते हैं। एडीटोरियल का भी होता है, जिसे शायद पांच प्रतिशत लोग ही पढ़ते होंगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे छापते ही नहीं हैं। ये सारी फिल्में भी ऐसी ही थीं, एडिटोरियल की ही तरह।

मृणाल सेन, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकारों ने जो आर्ट मूवमेंट शुरू किया था वह क्यों दम तोड़ गया?

फिल्में तो ये सारे लोग अब भी बना रहे हैं। इसकी एक वजह तो मुझे यह लगती है, जो मैं उस वक्त भी बोलता था, श्याम बेनेगल और गोविन्द निहलानी को फिल्मों के लिए। पचास और साठ के दशक का जो सिनेमा है, जिसमें राज कपूर, महबूब खान, के आसिफ, गुरुदत्त और बिमल राय की फिल्में शामिल हैं। इन सब ने सामाजिक फिल्में बनाईं। म्यूजिक और डांस के सहारे बनाईं। लेकिन इन फिल्मों के म्यूजिक में और उनके गानों में जो पोइट्री होती थी, उसमें मीनिंग होता था।

आर्ट और कामर्शियल सिनेमा के विभाजन से क्या आप सहमत हैं?

मैं इस तरह के किसी भी विभाजन से सहमत नहीं हूं। मेरे लिहाज से तो प्यासा भी आर्ट फिल्म थी। दो आंखें बारह हाथ को क्या कहेंगे। मैं उसे भी आर्ट फिल्म मानता हूं। तो इस काम को छोड़ देना... मुझे लगता है, आर्ट फिल्म वालों ने गलती की। उन्हें इस फार्म को इस्तेमाल करना चाहिए था। अच्छी पोइट्री लिखवाएं , कहानी और कथानक में अच्छे म्यूजिक को जगह दें। तो ये फिल्में खूब चलेंगी।

बगैर गीतों के फिल्म बनाने के जितने भी प्रयोग हुए आखिर वे असफल क्यों रहे?

बगैर गीतों के भी फिल्में चली हैं। बीआर चोपड़ा की कानून चली थी। सुनील दत्त की यादें नहीं चली यह और बात है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें शायद म्यूजिक की जरूरत न पड़े। कहानी में ही इतना दर्द है, इतना ड्रामा है जो आपके दर्शक की जिज्ञासा को बनाए रखेगा तो उसमें गाने की जरूरत नहीं है। जैसे अर्धसत्य में आपको महसूस नहीं होगा कि गाना चाहिए।

आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह काम किया। बुनियादी फर्क?

अमेरिकन सिनेमा का मैं गहराई से हिस्सा नहीं हूं। लेकिन मैंने ज्यादातर ब्रिटिश सिनेमा में काम किया है। वहां एक वर्क कल्चर है। जब तक स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, वे काम शुरु नहीं करते। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। उनके इक्विपमेंट, बजट हमसे बैटर होते हैं।

आप सत्तर के दशक में मुंबई आए तो किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया?

जब व्यापारियों ने फिल्मों में अच्छा-खासा मुनाफा देखा तो उन्होंने इस विधा में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इससे फिल्मों का स्तर गिरने लगा। 1980 में नया सिनेमा आया। श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, जी अरविन्दन और अडूर गोपालकृष्णन जैसे फिल्ममेकर सामने आए। फिर अस्सी-नब्बे के दशक में गोविन्द निहलानी की अर्धसत्य और आक्रोश जैसी फिल्में आईं। मैंने इन दोनों फिल्मों में मुख्य किरदार निभाए। मुझे नया सिनेमा करते-करते, जो सबसे बड़ी बात समझ में आई, वो ये कि जनता को नाच-गाना अच्छा लगता है। पर हमारे फिल्मकारों ने सिनेमा की इस पारंपरिक शैली को नकार दिया।

फिल्म इंडस्ट्री में आपको वो स्थान नहीं मिला, जिसके आप हकदार थे?

जब आप अभिनय की बात करते हैं तो आपको नेचुरल एक्टिंग को तवज्जो देनी चाहिए। मैंने और नसीरुद्दीन शाह ने तीन साल तक नेचुरल एक्टिंग सीखी। एक्टिंग क्या चीज है, हमने परदे पर करके दर्शकों को बताया।

आरोहण के अलावा अपनी किन फिल्मों के किरदार आपको अजीज हैं?

अर्धसत्य और आक्रोश के किरदार मुझे बेहद अजीज हैं। अर्धसत्य के पुलिस इंस्पेक्टर के रोल के पूरी दुनिया में चर्चे हुए। आज भी आईपीएस ट्रेनीज को सबसे पहले अर्धसत्य फिल्म दिखाई जाती है।

जिन्दगी और मौत के बारे में आपका फलसफा क्या है?

जिन्दगी और मौत के बारे में मेरा एक ही फलसफा है। किसी पर निर्भर रहने की नौबत न आए। लाचारी का जीवन जीने से बेहतर है कि आप दुनिया से कूच कर जाएं। अब सवाल यह है कि यह आपके खुद के हाथ में तो नहीं है। लेकिन हम जाएंगे तो चलते-फिरते हुए। हो सकता है, हम सोते में निकल जाएं और दुनिया को अगले दिन पता चले कि ओमपुरी चला गया।